8月,全省各地共有吕剧、木工制作技艺、平度传统制香技艺、茌平土陶等非遗项目的传承人总计开展“讲给孩子们的非遗公开课”活动20场次。

在青岛,平度传统制香技艺传承人王亚利带领学生走进香文化的世界。王老师以生动的香文化小故事为引,从古代文人以香寄情讲到传统礼仪中的用香之道。随后,王老师为大家展示了檀香、艾草、沉香等天然香料,同学们在触其形、闻其香的过程中感受自然的馈赠。实践环节,大家在王老师的指导下精心搭配香料、缝制布袋,制作出了自己喜欢的香包。

在东营,吕剧传承人王玲玲老师走进东营区文化活动中心,为吕剧排练室的学生讲授吕剧公开课。王老师从戏曲身训、唱腔等专业知识讲起,她在示范身段练习时运用了模仿小动物、做游戏等多种方式,大家在轻松有趣的课堂氛围中感受吕剧的“写意”美学。实践环节,不少学生从害羞、不敢开口到慢慢能大方地展示唱腔、走位,王老师的鼓励始终陪伴他们。大家为了一句唱腔的配合反复练习,为了一个集体演唱的细节互相提醒。

在潍坊,潍坊孟氏面塑代表性传承人孟祥祥在十笏园非遗空间为学生讲述了潍坊孟氏面塑的历史起源与发展。孟老师在讲到面塑的制作工具和制作手法时,他尤其强调了面塑的揉、搓、捏、压、擀、挑、拨、藏等手法,面塑面团的成份一定要掌握好高筋面粉、糯米粉、防腐剂、甘油等成分的比例。实践环节,孟老师指导大家从搓面团、挤压、塑形到最后调整出多肉形状、组装成型,小小的面团在每个人的手里有了不同的模样。孩子们手里捧着亲手制作的面塑多肉,喜悦之情溢于言表。

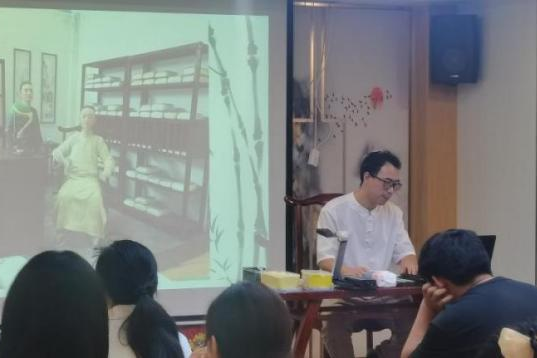

在济宁,木工制作技艺(马氏家具制作技艺)项目市级非物质文化遗产代表性传承人马明文老师走进凤凰太阳城社区讲授公开课,马老师为学生介绍了古代木构建筑与家具中广泛使用的“榫卯结构”,结合实物工具为孩子们系统讲解了传统木工中的刨、墨斗等常用工具的结构与功能,并讲述了它们在古代家具和建筑制作中的实际运用。互动体验环节,孩子们在马老师的指导下动手尝试拼接榫卯小板凳。面对看似简单的结构,大家小心翼翼地操作,不断尝试组合、调整,逐渐体会到了榫卯结构“严丝合缝”的精妙。

在临沂,桃木雕刻非遗传承人石绍松带领40多名小朋友探寻“神木”奥秘。石老师介绍一件桃木雕刻产品的制作,往往需要经过选料、下料、蒸、烘干、设计、精雕细刻、打磨、修补、刷漆、抛光等多道工序。学生们在石老师的悉心指导下体验“如意”算盘的组装,他们拿着亲手完成的“如意”算盘,在收获满满的成就感的同时深切感受到了桃木雕刻的独特魅力。

在茌平,茌平土陶代表性传承人孙开开带领孩子们用泥条盘筑的造型方法制作陶器。孙老师一遍演示,一遍讲解。在实践环节,学生在孙老师的指导下认真地搓条、盘条、造型、装饰,一块块泥巴在他们的奇思妙想之中变成各种有趣的造型。大家通过亲自体验茌平土陶这项非遗技艺深刻领悟了“看花容易绣花难”的意义和“十年磨一器”的匠心坚守。

撰稿:霍美君 薛阳

图片:各市文化馆提供

编辑:李想

审核:王学义

签发:王芹